Technologies HYT Partie 2: Fonctionnement et contraintes

La montre à eau? L’aventure humaine à l’origine du développement de la HYT H1 matérialise ce qui ne semblait possible qu’en physique théorique. Explications techniques.

Les principes fonctionnels du module fluidique concentrent de telles problématiques que la mise au point d’un prototype et surtout l’industrialisation de la production ont nécessité la création de processus et de technologies jusqu’alors inédits. Pour mieux comprendre son fonctionnement, voici l’inventaire vertigineux des contraintes et des hommes qui ont rendu possible ce qui n’était à la base qu’une intention quasi philosophique.

«L’idée du Back to Clepsydre, consiste en un véritable saut quantique bien plus vertigineux qu’un retour aux techniques horlogères du XVIIème et XVIIème siècle. Puisque de nombreux composants du module fluidique demeurent dans leurs interactions proches des limites de fiabilité, les zones de tolérance sont moins maitrisables que celles qui prévalent dans les métiers traditionnels de l’horlogerie. De plus, ces tolérances s’additionnent. Ce type de complexité n’a rien à voir avec le contrôle qualité tel qu’on l’entend en horlogerie.» Lucien Vuillamoz annonce la couleur, les défis à relever sont nombreux et les bonnes pratiques inconnues faute de développements similaires.

Principes de fonctionnement du module fluidique

Avant d’évaluer l’immensité des cotraitantes physiques devant être maitrisées pour fiabiliser l’indicateur fluidique d’HYT, il est vital au préalable d’en comprendre le fonctionnement. Le module fluidique se compose d’un capillaire en verre (1) reliant deux réservoirs métalliques souples (2) remplis de deux liquides non miscibles dont un est coloré et l’autre transparent. Lorsque l’on appuie sur l’un des réservoirs, le liquide, qui est comprimé, se déplace dans le capillaire créant ainsi une interface d’affichage au lieu de jonction entre la zone colorée et la zone incolore, transparente.

Inévitablement, le système d’affichage devient rétrograde puisque, à chaque fois que l’indicateur fluidique atteint les 6 heures, l’énergie de compression est restitué au premier réservoir. Le liquide effectue alors une course inverse en environ une minute avant de redémarrer un nouveau cycle de compression de 12 heures.

Et comme tout liquide a une tendance naturelle à se dilater sous l’effet des variations de température, il a fallu intégrer un dispositif intermédiaire, le compensateur thermique (3), afin que soient évités les effets indésirables de ce phénomène physique. En effet, en se dilatant le liquide ne peut que se déplacer dans le capillaire et donc nuire a la précision de l’affichage. Le compensateur thermique (3) fonctionne comme une échappatoire et corrige ainsi la position du liquide en cas de variation de température.

Problématiques et industrialisation

Le développement du module fluidique HYT s’inscrit donc dans une démarche où la recherche et l’innovation «early stage» sont au cœur de l’activité. L’approche est quasi empirique: on constate, on conçoit, on applique et si cela s’avère concluant, on développe et on fiabilise.

Pour le développement du module fluidique HYT, il a fallu d’une part réduire et décomposer les diverses problématiques, mais également, trouver un mode d’interaction entre les métiers maitrisés par les ingénieurs et ceux maitrisés par les horlogers.

Le premier challenge relevé réside dans le bilan énergétique du module fluidique. Comment déplacer des liquides avec le peu d’énergie produit que produit un mouvement horloger mécanique? Le système fonctionnant comme un ressort, l’énergie est restituée à chaque cycle de 12 heures. Ainsi l’énergie ne se perd pas puisqu’on évite de «pousser» deux fois et donc perdre le double d’énergie produite par le mouvement mécanique. Cette problématique a dicté la dimension de toutes les pièces du module fluidique. Ensuite il était nécessaire de gérer le déplacement des deux liquides avec précision. L’équilibre entre les fluides est particulièrement critique. En effet, les liquides doivent être non miscibles et offrir le moins d’affinité possible avec la paroi en verre du capillaire. Or un liquide polaire exerçant une poussée contre une paroi en verre aura tendance à avoir des affinités avec l’autre liquide. Le capillaire et les deux liquides doivent se repousser les uns les autres et le colorant doit, en plus d’être miscible avec un des liquides, ne jamais migrer dans le second liquide.

La bonne composition des liquides et du colorant a donc du passer par de nombreux tests qui ont permis la cohabitation de données à l’origine purement incompatibles.

Cette «gestion des fluides» a nécessité d’importants développements permettant de contrôler la vitesse et de réguler le flux. La canalisation fluidique est donc passée par la création de zones de différents diamètres afin que sont flux puisse être régulé à chaque étape (remplissage du liquide, mise à l’heure, marche,…) Sans oublier le compensateur thermique qui permet de gérer les différences de températures et donc le facteur de dilatation des liquides. C’est au prix de nombreux ajustements portant sur l’assemblage des divers éléments du module fluidique qu’il fut possible d’éviter la déperdition des liquides. Pour comparaison, le niveau d’étanchéité entre les composants du module fluidique est 10'000 fois supérieur à celui d’une montre étanche à 100 mètres!

Un pont entre la physique et l’horlogerie

Une fois identifiées et résolues, ces principales problématiques durent se coordonner. Il fallut mettre en place des procédures afin que puissent cohabiter les exigences des ingénieurs avec celles des horlogers.

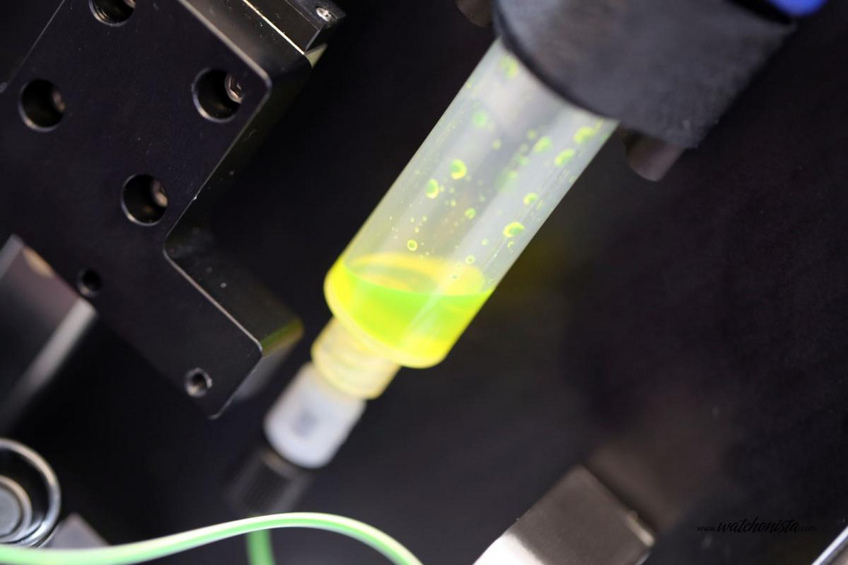

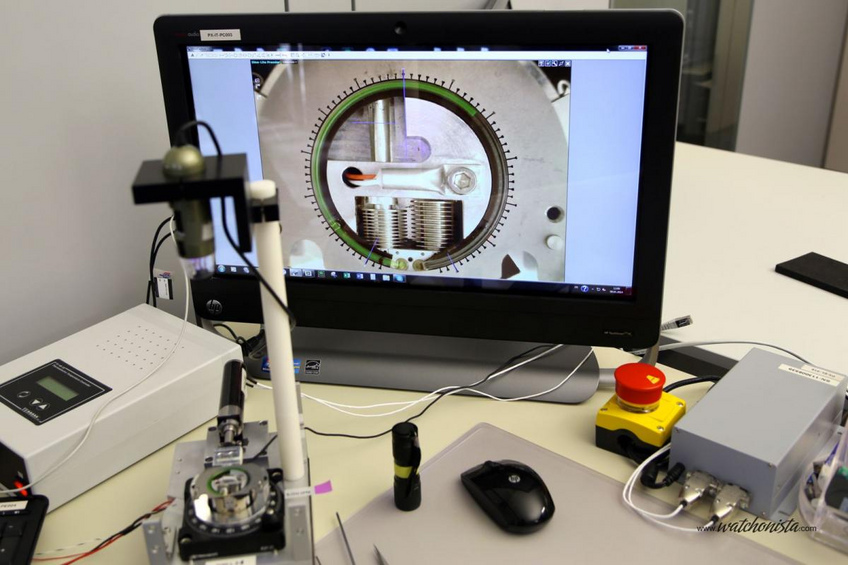

Une partie de la compétence des ingénieurs a du ainsi contaminer les acteurs de la production horlogère pour mettre en place le concept de synchronisation de l’heure mécanique et avec l’heure fluidique. Au niveau de l’outillage, diverses machines ont été spécifiquement mises au point. Comme cet appareil qui permet d’effectuer le remplissage du liquide, étape sensible et délicate. Comme ces outils de calibrage permettant de mesurer la précision les divers éléments selon des tolérances extrêmement basses. Le verre du capillaire et les soufflets ont des dimensions précises à quelques microns près. Enfin, il fallait un outil de ciclage pour pouvoir simuler le fonctionnement de chaque module fluidique avant son montage sur le mouvement mécanique.

Une montre HYT est donc bien plus qu’un mouvement et un module additionnel. Elle est le fruit du mariage entre la compétence horlogère et la physique sous ses formes les plus variées tels que la micromécanique et la dynamique des fluides. Avec la H1 puis la H2, HYT a ouvert un nouveau territoire d’affichage du temps en créant de nouvelles technologies et en les fiabilisant.