Histoire, l’horlogerie architecturale

De tous temps, les horlogers ont exprimé leur quête esthétique au travers de leurs œuvres. Tour d’horizon historique sur fond de dimension architecturale, avant l’ère des designers.

A l’origine, une montre doit indiquer l’heure. Il est donc nécessaire d’y lire l’heure facilement. La disposition des composants et l’architecture du mouvement mécanique d’une montre sont dictés dans un premier temps par des considérations pratiques. L’utilisation des différentes fonctions de l’objet impose les formes des composants, du moteur, du cadran et de la boîte. Pendant très longtemps, les formes rondes dominent les montres et les modes semblent avoir peu d’emprise sur ce phénomène. Cependant, au-delà de l’aspect pratique, les moteurs de montres produits dans les différents foyers horlogers de la fin du Moyen-âge jusqu’à la Révolution Industrielle, expriment une recherche esthétique et un goût de l’harmonie très prononcés. A la Vallée de Joux, ce souci du détail et de l’esthétique et cette recherche de l’harmonie, ont pris une grande place dans les productions horlogères.

Des horlogers aux styles reconnaissables

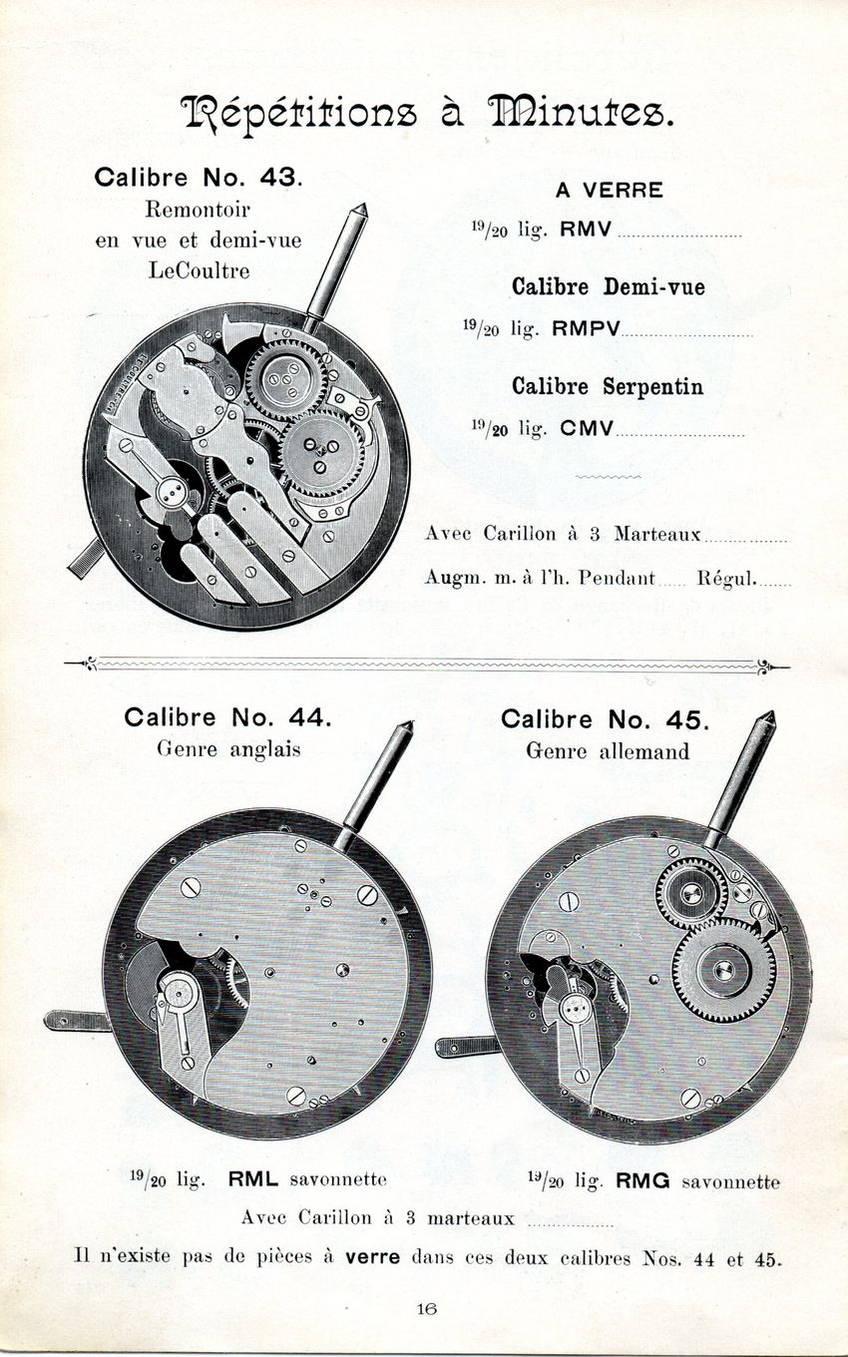

L’une des grandes révolutions architecturales horlogères fut celle de Jean Antoine Lépine, entre 1762 et 1771. Elle permit de passer de l’objet globulaire ou ovoïde peu pratique, à la montre ronde et plate, facile à mettre dans la poche ou à porter au poignet après 1920. Hormis le style Lépine qui s’impose à partir du XVIIIème siècle, l’expression artistique des horlogers permet d’identifier les mécanismes de montres. Ainsi, nous pouvons reconnaître un style anglais et allemand, qui dispose d’un pont en ¾ platine. Alors que le premier est plein, le second est ouvert sur le rochet et la couronne de remontoir. Le style suisse laisse apparaître une plus grande partie des composants du moteur, en fixant ces derniers à la platine par différents ponts. (voir l’illustration) Ces trois styles de construction sont maîtrisés à la Vallée de Joux et dans le reste de l’arc jurassien, pour alimenter les différents foyers horlogers européens du XVIII, XIX et XXème siècle. La distinction peut encore aller plus loin en identifiant différents styles de fabrication en Suisse. Ainsi à la Vallée de Joux, on identifie clairement la patte LeCoultre, avec le pont central en forme serpentin pour les répétitions minutes, la signature Louis Audemars avec une finition des plus soignées, ou la marque Aubert, avec le pont de centre qui prend en pince le pont de sonnerie.

L’horloger respecte les lignes de force du mouvement qu’il construit. Les pièces mises en forme créent une dynamique et un effet de mouvement. Marteau de chronographe en volute pour ne pas casser l’homogénéité d’une architecture ronde, palpeurs de répétition en courbe pour contourner le barillet, déclencheur en forme de cœur pour remplir un espace vide et ne pas déséquilibrer l’ensemble (voir l’illustration). Après avoir rempli son rôle pratique, la forme des composants peut alors devenir variable et répondre à une seule logique esthétique.

Quête de l’harmonie formelle

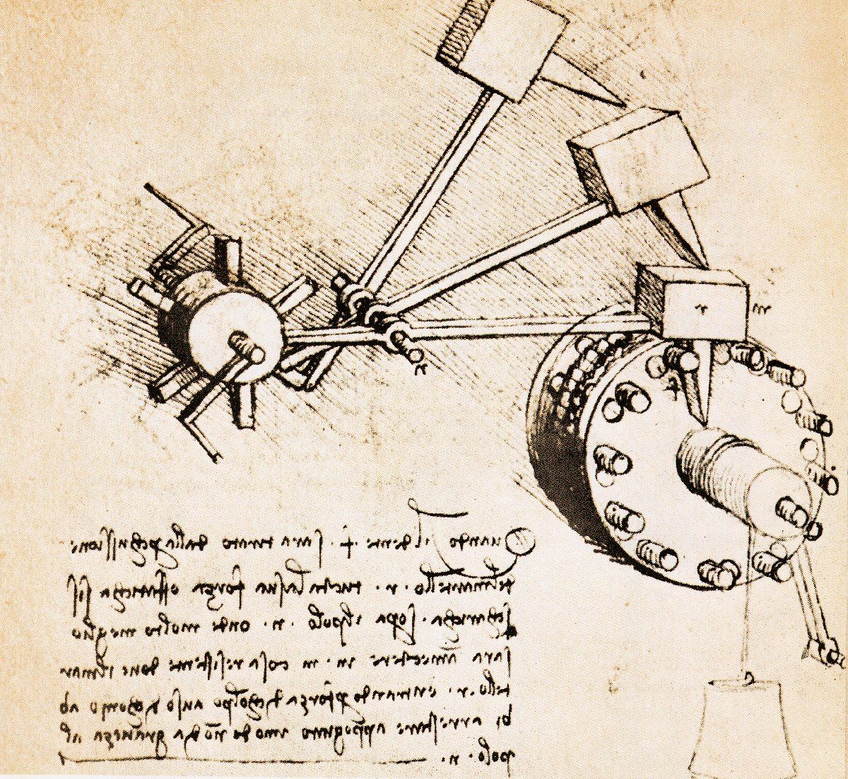

La plaque mère, ancêtre du dessin technique, est à l’horloger ce qu’est le plan à l’architecte. La disposition des composants est gravée et équilibrée, en fonction de la place disponible sur la platine. Une plaque peut servir de patron pour la fabrication de plusieurs mécanismes. Bien que les platines soient le plus souvent rondes, les plaques mères peuvent être en forme de carrée, rectangulaire, en forme de cœur ou autres. (voir l'illustration) Le choix des matériaux et des finitions finit de rendre la construction harmonieuse. L’horloger applique grenages, perlages, ou décors cotes de Genève et procède à l’anglage, au polissage ainsi qu’à d’autres traitements sur les composants.

Il tient compte de la couleur et de la disposition des rubis, des vis bleuies par traitement thermique et des autres couleurs présentes par nécessité ou par choix. Ces procédés renforcent l’esthétique.

Au-delà des considérations pratiques, la recherche de l’harmonie pousse les horlogers à équilibrer et à embellir leurs constructions mécaniques en jouant sur la forme, la matière, la finition et la disposition des composants. Techniciens avant tout, ces horlogers n’avaient certainement pas la conscience d’être des artistes. Mais leur sensibilité esthétique précédait le terrain de l’arrivée des modes et des courants artistiques comme l’Art Déco qui révolutionnera la forme des montres avant que ne s’imposent les designers.

L’ère du design

En latin, designare signifie marquer d’un signe, dessiner, indiquer. En ancien français, le verbe «desseigner» était utilisé avant qu’il ne soit remplacé par «désigner» et «dessiner». Le mot design apparaît durant la Révolution Industrielle.

En 1849, Sir Henry Cole, principal artisan de l’Exposition universelle de Londres, fut le premier à l’utiliser. En français, le mot a son équivalent avec «esthétique industrielle.» Le design est une discipline qui consiste à concevoir des objets, en travaillant sur les formes. Il a le souci d’améliorer la qualité de vie de l’être humain. Son rôle est de répondre à des besoins de la vie quotidienne. Il tient compte des considérations esthétiques, fonctionnelles, techniques, juridiques, économiques, sociales, politiques, voire même philosophiques. Le design, est à l’industrie ce que l’art est à l’artisanat. En horlogerie, ce terme s’est imposé tardivement, après la Révolution Industrielle. Pendant longtemps les horlogers préfèrent parler de style, de mode et d’architecture horlogère.

Source: "Design-Moi-Une-Montre" Exposition temporaire du 29 mai 2014 au 30 avril 2015, Espace Horloger Vallée de Joux.